Questo può sembrare il racconto di un viaggio, in realtà è l’incredibile storia di come Aylynn sia il mio alter-ego quando divento troppo buffa per essere vera.

Sono partita il 12 Agosto, come al solito all’ultimo momento, col progetto di arrivare dritta fino a Parigi e raggiungere poi Ste e Manu che facevano l’erasmus lì.

Io volevo assolutamente passare per la Bretagna, magari arrivare fino a Brest la rocciosa, in cerca di streghe celtiche e cerchi magici.

Il treno per la capitale francese viaggiava di notte. Sistemo quattro sediolini stesi a mo’ di letto a una piazza e mezzo poi cerco di chiamare i miei amici, ma nessuno dei due risponde. Gli mando degli sms proponendo di raggiungermi in Bretagna tra 4-5 giorni. Poi mi addormento e faccio un sogno:

Sto guardando una discesa polverosa a picco sul mare, una specie di ripida Y capovolta. Nell’acqua c’è un’altalena costruita con travi di legno e dei bimbi ci giocano intorno. Musica di flauti in lontananza. Un grillo enorme salta davanti a me e io lo seguo. Quando mi fermo si ferma anche lui, gira la testa e mi guarda interrogativo. Mi aspetta. Poi si avvicina un tipo alto e dinoccolato con una mascherina da aviatore coi vetri a fondo di bottiglia, pelato e con ai lobi dei cerchi metallici del diametro di un paio di cm, come quelle tribù africane. E’ coperto di tatuaggi per metà del corpo ed è’ decisamente brutto. Dietro le lenti, però, ha uno sguardo dolce e amichevole. In ogni caso io mi fido. Si toglie un anello dall’orecchio e io gli infilo il dito nel lobo sbrindellato, rido e mi sento invincibile. Poi mi accorgo che in spiaggia ci sono Stefano e Manu che fanno il bagno e mi salutano con la mano.

Il gigante dice “Bene e Male non esistono in assoluto. Non perdere tempo cercando d’esser buona, cerca piuttosto di essere giusta”. Il grillo mi guarda e mi sorride.

Mi sveglio un po’ stranita nello scompartimento vuoto. “I sogni”, penso.

Accendo il cellulare e mi arriva un messaggino. I miei amici, appena sognati, mi rispondono. Si sono fatti contagiare dalla mia voglia d’avventura e mi mandano una frase oscura, quasi cifrata: “ci vediamo a Huelgoat l’8/8 alle 8”.

A Parigi mi fermo pochissimo. Seduta al tavolino di un bar faccio una veloce consultazione della cartina per vedere dov’è sto paesino. Scopro che è un bosco poco lontano da NOME. Ho circa cinque giorni per gironzolare prima e decido a grandi linee il percorso da fare. Inseguendo i ricordi di maria Antonietta di cui ho appena visto il film vado a VersaillesUel. La coda per entrare al palazzo, però, è infinita, ed io, insofferente, torno immediatamente in stazione e prendo un trenino diretto a Rambouillet. Arrivo lì che è ormai pomeriggio e mi fermo a mangiare in un parco con un laghetto dove ci sono due pesci enormi, pesci gatto credo, hanno entrambi i baffi. Lancio nell’acqua pezzi del panino e loro si fiondano alla velocità della luce. Se mettessi il dito a portata di bocca credo che me lo staccherebbero. Fantastico sulla possibilità di verificare la cosa ma mi fermo un attimo prima, come faccio quasi sempre quando sto per fare una cazzata.

Resto con il dito a pelo d’acqua e una sensazione d’irresponsabilità che non mi dispiace. Rifletto su come spesso basta un piccolo particolare per trasformare la cosa migliore di questo mondo in qualcosa di brutto o pericoloso. Io mi sento sempre vicinissima a questo confine.

Ho con me la tenda, ma a Chartres, che è lì vicino, dovrebbe esserci un ostello, ci arrivo in pullman che è quasi sera.

Vado a fare una passeggiata prima che diventi buio del tutto. Al centro del minuscolo paesello, di fronte alla cattedrale altissima, ho un lieve giramento di testa. Questa chiesa è antichissima, la struttura sembra una ragnatela. Io soffro della sindrome di Stendhal, che in pratica consiste nell’inebetimento di fronte alle opere d’arte. La prima volta successe durante una gita con la scuola. Rimasi quasi un’ora imbambolata davanti al Giudizio Universale, che era appena stato restaurato. Non mi ero accorta che gli altri proseguivano e all’appello in uscita non ero presente. Guardavo l’affresco come se fosse una moderna pubblicità subliminale sul bene e il male. L’azzurro del cielo, grattando via lo sporco di secoli, era brillante come se il colore non fosse ancora asciutto. L’affresco è in parte sul soffitto, costringe ad una posizione innaturale che fa girare la testa perché il sangue non circola e si schiacciano le cervicali. Io rimasi non so quanto tempo col naso in su, la testa leggera, dimenticandomi di tutto, persa nelle nuvole gonfie e nei corpicini ammassati, cercando qualcuno che mi somigliasse. Ero concentrata prevalentemente su inferno e purgatorio, il paradiso era troppo in alto. Un addetto al museo, avvertito dai miei compagni, mi trovò lì e mi riportò al pullman.

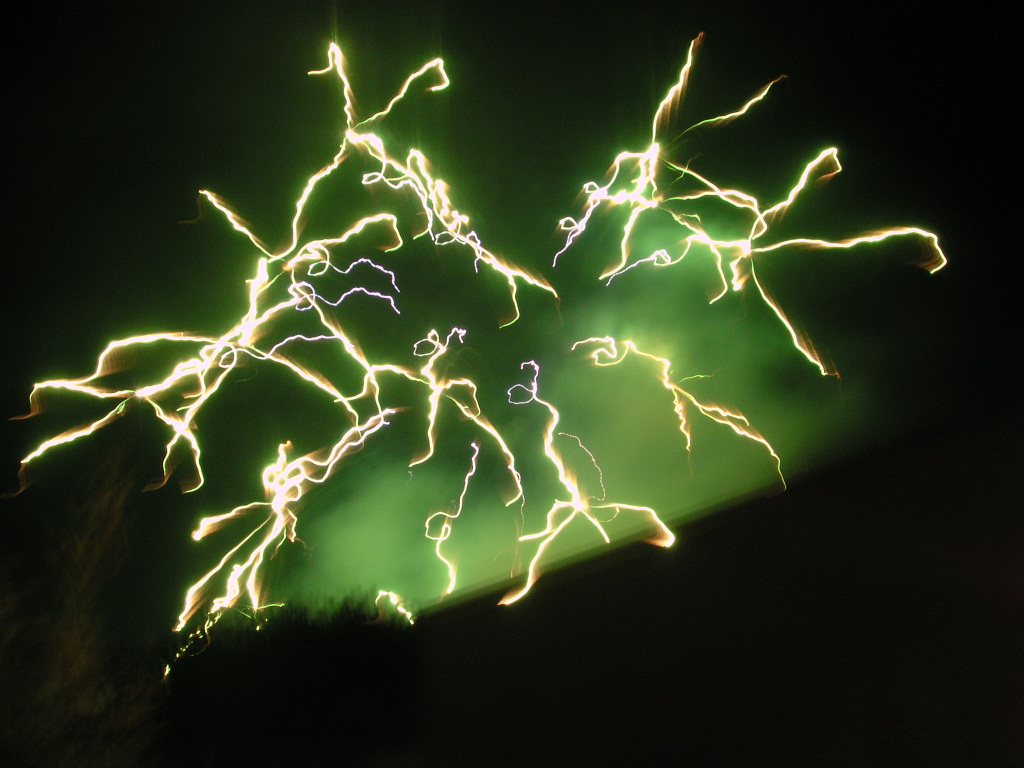

Davanti alla chiesa di Chartres mi succede di nuovo e resto a guardare imbambolata le vetrate colorate e trasparenti che la luce da fuori illumina come elettricità. Faccio resistenza allontanandomi camminando all’indietro e piano piano l’austera chiesa smette di avere potere su di me. Mi succede sempre ed è per questo che viaggio. Quando l’incantesimo è finito gironzolo per le vie antiche vicino al fiume. In un negozietto di souvenir compro un inutile scatola di pezzi di vetro, sembrano pietre preziose grezze e giganti.

Prossima tappa Orleans. La storia della pulzella mi ha sempre affascinato, Giovanna bruciata al rogo come una “strega”. Arrivo domenica che è tutto chiuso, per di più è ferragosto e ci sono i turisti. Prendo un treno che costeggia il primo tratto della Loira e mi fermo a Blois, dove monto la tenda in un campeggio stupendo. Lì c’è un castello fatto costruire da Caterina de’Medici, una delle donne più potenti della storia europea, fervente cattolica che conosceva il potere dei veleni, un'altra “strega”. Di fronte al suo castello c’è la casa del mago Hudinì, l’illusionista. Mentre sto lì, indecisa su quale delle due visitare, le sei finestre della casa del mago si spalancano contemporaneamente e sei gigantesche teste di drago sbucano fuori, come se volessero saltarmi addosso. Sobbalzo per lo spavento. Sono automi meccanici del XIX secolo, una casa-orologio.

Allontanandomi noto le code dei draghi, nella parte posteriore della casa, che sguisciano come serpenti luccicanti mentre rientrano nella tana. Alla fine dello show le finestre si richiudono da sole con un tonfo sordo, da casa dell’orrore. “Fenomenale” commento tra me e me.

In un turist point prendo i dépliant di tutti i castelli e ne scelgo uno che sembra quello della Bella Addormentata. All’interno c’è una stanza chiamata delle cinque regine, una di queste è Margherita di Valois, la regina poetessa.

Di fronte al letto a baldacchino c’è un arazzo con fauni silvestri. Uno su cui si fissa la mia attenzione ha in mano un flauto di legno e mi somiglia.

Nel pomeriggio mi avvicino alla costa bretone, il clima comincia a cambiare e l’aria è umida, l’oceano non è lontano.

Arrivo a Carnac stanca morta, mi fermo al primo spiazzo che trovo, vicino ad una spiaggia poco fuori dal paese. Monto la tenda e cerco di trovare per non so quanto tempo una posizione comoda prima di riuscire a chiudere occhio.

La mattina dopo mi sveglio più stanca di prima, esco per sgranchirmi le gambe e mi accorgo di un cartello che la sera prima non avevo visto:

ATTENZIONE

ZONA

INSALUBRE

Cerco di tranquillizzarmi pensando di aver dormito solo vicino a molta melma anche se la spiaggia non ha un aspetto invitante.

In quel momento mi accorgo di una musica che proviene da poco lontano. La conosco, ma non riesco a ricordare quando l’ho già sentita.

E’ un vecchio con un flauto di legno seduto su uno scoglio, in giro non c’è nessuno. Appena mi vede smette di suonare e mi dice qualcosa in una strana lingua, forse dialetto bretone.

Rispondo “Sorry, I don’t understand, non capisco”, ma il vecchio scuote la testa e ricomincia a suonare.

Mi do un pizzicotto sul braccio per assicurarmi di essere sveglia, alzo di nuovo lo sguardo ed il vecchio è scomparso. Sulla roccia però c’è il flauto.

Io non ho mai suonato uno strumento in vita mia ma questo è un regalo per me, ne sono sicura. E’ legno di palissandro e deve essere antichissimo.

Non so come faccio a sapere queste cose, ma istintivamente lo avvicino alle labbra e comincio a suonare; e bene, devo dire. M’interrompo di scatto, so a malapena il nome delle note e sono totalmente stonata. Che diavolo sta succedendo?

Torno di corsa alla tenda la smonto veloce e mi allontano da li. Trovo finalmente un campeggio e mi sistemo nella prima piazzola libera. Vado subito a fare una doccia che mi rilassa, però comincio ad annoiarmi di stare sola ed in più sono anche spaventata.

Dopo cena mi riaddormento di botto e dormo per quasi due giorni di filato.

Quando mi sveglio mi accorgo di essere stesa su un centimetro d’acqua. Il sacco a pelo è fradicio e la tuta che indosso zuppa. La tenda, evidentemente, non è antipioggia.

Cerco di evitare la broncopolmonite e recupero nello zaino dei vestiti asciutti, poi richiudo la tenda, con le mani tutte molli e raggrinzite. Ho perso il senso del tempo ma credo che il giorno dell’appuntamento con i miei amici sia oggi.

Voglio chiamarli, ma non riesco a trovare il cellulare che era nella tasca laterale della tenda.

Rifaccio tutti i movimenti a ritroso senza risultato, per terra c’è un lago di melma e non ho nessuna speranza di ritrovarlo. Sono completamente isolata ed ho perso i numeri di telefono, che tragedia! Pian piano, però, l’avvilimento si trasforma in una sensazione di libertà. Comincio ad intuire che le risposte ad alcuni dilemmi che mi attanagliano sono nascoste nelle cose che mi stanno succedendo, solo che io non le capisco ancora. Comunque mi decido a fuggire dal campeggio che oramai è diventato una piscina, con le tende e le roulotte che galleggiano a pelo d’acqua.

Controllo sulla cartina la strada per Huelgoat e prendo un pullman turistico che passa di là. L’umore durante il tragitto fa l’altalena tra euforia e terrore.

L’autista si ferma ai margini del bosco, mi scarica e prosegue. Un cartello di legno informa:

Qui vive Merlino

mago delle

trasformazioni

Mi fermo sotto una pensilina ed accendo il fornelletto a gas per fare un tè. C’è una strana aria intorno e per ingannare l’attesa e farmi coraggio, suono il flauto.

Ad un certo punto, dal profondo del bosco, sento una voce di un bambino.

Mi giro a rallentatore, i peli delle braccia si rizzano: ero convinta di essere sola, con me non è sceso nessuno e di quei due neanche l’ombra.

Mi viene incontro una figura magra e leggermente più bassa di me.

Non è affatto un bambino.

I capelli sono lunghi e sottili, gli occhi a mandorla leggermente laterali, gli zigomi appuntiti, la bocca larga e sorridente.

Io resto incantata a guardare quando un colpo di vento ci scompiglia i capelli e scopre le sue orecchie, leggermente a punta.

Mioddio un folletto!

“Aylynn, me ne dai un po’?” dice con tono squillante.

Allungo il braccio per porgerle la tazza, “Scotta” l’avverto.

“Sei venuta all’appuntamento!” esclama l’esserino con voce ambigua. Mi guarda con fare di sfida, nei suoi occhi c’è uno sbrilluccichio divertito.

Come fa a sapere dell’appuntamento?

“Ti stavo aspettando” aggiunge misterioso.

Le nostre dita si sfiorano e mi ricordo all’improvviso il grillo del sogno, poi il fauno sul letto di Margot. Entrambi sono simili alla faccia che mi è di fronte, e devo dire che mi somiglia. Anzi, è identica! Ha anche un flauto uguale al mio, che regge nella mano sinistra.

Sembra di stare allo specchio.

Sorrido, “l’appuntamento eri tu?” domando incongruente.

“Il gigante ha ragione” mi dice, “Non pensare troppo, ascolta tutti, ma decidi da sola e sii sempre te stessa”, poi mi propone “Suoniamo?”.

Annuisco, contenta di mettere alla prova il mio talento appena nato.

Duettiamo nel bosco, come se fossi anch’io una ninfetta che abita lì. Dopo un po’, la mia copia fatata dice “Adesso dammi il regalo”.

Io ho solo un attimo d’imbarazzo, poi recupero dallo zaino le pietre colorate prese a Chartres e gliele do.

“Bellissime” mi dice sognante, “Ma ora devo andare, i miei amici mi stanno aspettando e i tuoi aspettano te”.

Sorride allontanandosi e “Non mi dimenticare” sussurra, prima di sparire nel bosco.